ペチュニアを種から育ててみたいと思ったものの、なかなか発芽してこない。

「ペチュニアは難しい!」そんな経験はありませんか?

秋に種を蒔いて1か月ほどが過ぎても、いっこうに芽が出る気配がありませんでした。

ネットの情報では、発芽までは10日前後のことが多いとのこと。

期待して待っていたんですが、今回は失敗ですね。

何がいけなかったのか調べていくと、「ペチュニアを種から育てるのは難しい」という情報にたどり着きました。

しかし、どんなことにもコツがあるもの。

この記事では、

ペチュニアを種から育てる3つのポイントとして

- 種を潰さないようにやさしく扱う

- 発芽の適温(22℃~25℃)に注意し、保温に心がける

- しっかりと太陽の光が当たるように土はかぶせない

について説明していきます。

3月頃から種まきをすることもできますが、発芽に適した温度管理をすることが重要です!

ペチュニアの種まきが難しいとされる3つの理由

ペチュニアの種を蒔いてから1か月たっても芽が出てこないので、「これはおかしい!」と思って色々と調べてみました。

なんと、ペチュニアを種から育てるのはパンジーやビオラよりもはるかに難しいとのこと。

種を蒔いて水をやっていれば、そのうち芽が出てくると思っていたのに…。甘かったな。

難しいと言われる理由は以下の通り。

その1:ペチュニアの種は小さく繊細で扱いが難しい

自分で種を蒔いてみて「ちっちゃ!」ってビックリしたほど、ペチュニアの種は小さいです。ケシ粒よりも小さいと説明がされていました。ケシ粒とは、あんぱんの上に乗っているツブツブのことです。

そのため、指でつまんだ程度で潰れやすいんだとか。

僕はそれをやっていました。指でつまんで塩でもまくかのようにパラパラ~ってね。

今思うと、その時に力が入りすぎちゃって、すり潰してたんじゃないだろうか?

正しい扱い方は、

- 二つ折りにしたハガキサイズの紙の上などに袋からそっと出し

- 紙の端をトントンとやさしく叩いて、種を滑り落とさせるように

まいていく。

種には直接触らないってことです。

割り箸を使って紙の上から落としていく方法もありますが、慣れていないと、それでも種を潰しちゃうかもしれないですね。

あくまでも、ペチュニアの種の扱いはやさしく、そっとが大切です。

その2:発芽の適温は22℃~25℃|夜間の温度を保つのが難しい

種の袋を見ると、ペチュニアの種のまきどきは、3~6月と9~10月(暖かい地域の場合)です。

僕が種をまいたのが9月の中頃だったので、時期的には大丈夫だったんですけど、気温までは意識していなかったです。

まだ暑い日が続いていたから、良さそうなもんだけど、難しいですね。

3月頃や秋にも種をまくことができますが、夜間の冷え込みには注意が必要です。

以下のような対策ができると安心ですね。

- まき鉢を発泡スチロールなどの容器に入れて、上からビニールやポリ袋をかける。

- 温度の低い日や、夜間はビニールをかけて保温する。

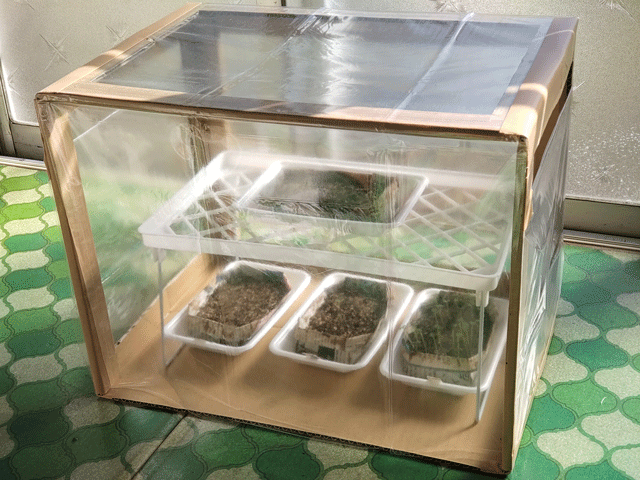

ペチュニアの種が発芽しやすくするために、ちょっとした温室を作ってあげるってことですね。

僕は今回の種まきに失敗しましたが、次回のために、さっそく100円ショップで透明シートを買ってきました!

次は春まきに挑戦してみます。

後日、段ボール箱をくり抜いて作った枠と100円ショップのビニールシートで作った簡易温室です。

紙で作ったものなので、縁側の日当たりの良いところで使っています。日中はあたたかそうですね。

「ツイッター」でコメントをいただきました!

ツイッターでこの記事を紹介したところ、フォロワーの方から次のようなご指摘を受けました。

ペチュニアの発芽適温を考えると果菜類の早蒔きに良く使われるヒーターも必要かと思います。

— waka (@waka09431323) February 6, 2022

コメントをお寄せいただきまして、ありがとうございます!

簡易温室でも、日中の日なたの温度であれば問題はないかと思います。中は温まりますからね。

問題になるのは日が沈んでからの夜間の温度。

ビニールシートで囲った簡易温室では保温はできても加温はできないですからね。

「ヒーターか…」と思って調べてみると、「育苗ヒーターマット」というものがあることを知りました!

ヒーターで加熱するだけなので、厳密に温度管理する場合はサーモスタットの併用が必要になりますが、Amazonのレビューを見る限り、おおむね高評価の商品のようです。

その3:ペチュニアの発芽に必要な光のコントロールが難しい

ペチュニアの種は好光性種子です。

太陽の光を好みますので、種の上から土をかぶせることはしません。

水やりは上からかけるのではなく、底面から吸わせるようにしてあげます。

芽が出るまでは室内の窓辺におき、保温して管理すると良いそうです。

病気にかかりやすい

ペチュニアの幼苗は苗立枯病(なえたちがれびょう)にかかりやすいという特徴があります。

苗立枯病とは、土の中に潜んでいる病原菌によって引き起こされる土壌伝染病です。

種をまいて発芽したばかりの頃に発病すると、黒くなって枯れてしまいます。

高温多湿や水はけが悪い場合に発生しやすくなるので、水のやりすぎには注意が必要です。

ペチュニアの種まきに適した時期はいつがいい?

ペチュニアの種は秋まきもできるとはいえ、通常は4月から5月に蒔くことがすすめられています。

春まきの場合は3月頃からまくことはできますが、発芽の適温が22℃~25℃と高いので、3月に種をまく場合は、しっかりと保温することが必要になってきます。

ペチュニアの種まきに失敗したと思われる点

ペチュニアの種をまいて1か月たっても発芽しなかったのは、以下の失敗が考えられます。

- 種をまくときに指でつまんで擦るようにしてまいたこと

- 種を埋めるまではしなかったが、上から土をかけてしまったこと

- 昼間は太陽の光が当たるようにしてあったが、夜間の保温がしてなかったこと

なかでも、種の扱い方が雑だったかな、と思います。

これだけ種に悪いことをしていたら、発芽もしてこないよなぁって感じです。

次こそは、しっかりと対策をしてペチュニアを種から育てることに成功したいです!

まとめ

ペチュニアの種まきをして発芽をずっと楽しみにしていたんですが、注意を必要とする点が多いことに驚きました。

今回は失敗しましたが、学べたことも多いです。

- 種を潰さないようにやさしく扱う

- しっかりと太陽の光が当たるように土はかぶせない

- 発芽の適温(22℃~25℃)に注意し、保温に心がける

扱いが難しいと克服したくもなるもの。

いろいろと勉強できたことを今後の糧とし、次こそは「チャレンジ成功!」といきたいですね。

「ツイッター」で最新情報発信中!

「種まき挑戦記」や「役立つ園芸情報」を「ツイッター」で発信しています。

→ ツイッターはこちら

(ガーデニングライフが楽しくなる情報を発信しているので、ぜひ「フォロー」してください)

関連記事

→ ワイルドストロベリーは種からどうやって育てる?成長の記録

→ クリスマスローズを種から育てる|種まきのチャンスは2回!